こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの安立あみです。

訪問看護の現場では、利用者様の状態や提供したケアの内容を関係機関と共有することが求められています。

特に、市町村や学校、医療機関との連携強化は重要で、そうした連携を制度的に支える仕組みの一つが、「訪問看護情報提供療養費」です。

訪問看護ステーションが各関係機関と情報を共有することで、利用者様により良い在宅療養環境を提供することを目的としています。

しかし、算定要件や注意点が複雑で、実務で悩まれる方も多いのではないでしょうか。

今回は、訪問看護情報提供療養費の基本から3つの種類の違い、算定のルールや実務での注意点まで詳しく解説します。

※2025年6月時点の制度に基づいて作成しています。

今後の診療報酬改定などにより、算定要件や金額などが変更となる可能性があります。

最新情報は厚生労働省の通知などをご確認ください。

目次

訪問看護情報提供療養費とは?目的は?

訪問看護情報提供療養費とは、市町村(自治体)や学校、保険医療機関などに対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定できる医療報酬です。

この制度は、訪問看護ステーションと市町村等の実施する保健福祉サービスとの連携を強化し、利用者様の在宅療養をより総合的に支援することを目的としています。

基本的に利用者様1人につき月1回算定することが可能で、算定には利用者様や家族の同意が必要です。

訪問看護情報提供療養費には、「訪問看護情報提供療養費1」「訪問看護情報提供療養費2」「訪問看護情報提供療養費3」の3種類があり、情報提供先や対象者により算定する種別が異なります。

訪問看護情報提供療養費の種類

「訪問看護情報提供療養費1」「訪問看護情報提供療養費2」「訪問看護情報提供療養費3」の3種類について、それぞれの目的や対象者、要件などを紹介します。

訪問看護情報提供療養費1:市町村等との連携が目的

地方自治体が実施する保健や福祉サービスと訪問看護の連携を深め、総合的な在宅療養支援を実現することを目的としています。

【対象者】

- 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)の者

- 特別管理加算(別表第8)の対象者

- 精神障害を有する者またはその家族等

- 18歳未満の児童

【算定要件】

- 市町村等からの依頼により、利用者またはその家族の同意を得て情報提供を行う

- 訪問看護を行った日から2週間以内に、定められた様式の文書により情報提供する

【金額】

1,500円/月

【注意点】

- 市町村が指定訪問看護事業者の場合、その市町村に住む利用者には算定できない

- 利用者1人につき月1回限り算定可能

- 1人の利用者につき、1つの訪問看護ステーションでのみ算定可能

- 同じ月に介護保険の訪問看護を受けている場合は算定不可

訪問看護情報提供療養費2:学校等と連携し、安全な通園・通学を支える

子どもが学校生活を安全に過ごすために、訪問看護ステーションが教育機関と情報を共有する場合に算定される区分です。

【対象者】

- 18歳未満の超重症児、準超重症児

- 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)を持つ18歳未満の児童

- 特別管理加算(別表第8)の対象となる18歳未満の小児

【算定要件】

- 学校等からの依頼により、利用者またはその家族の同意を得て情報提供を行う

- 訪問看護を行なった日から2週間以内に、定められた様式の文書により情報提供する

【金額】

1,500円

【注意点】

- 利用者1人につき各年度1回限り算定可能

- 入園・入学・転園・転学時は月1回限り別途算定可能

- 訪問看護ステーションと学校の開設主体が同じ場合は対象外

- 文書を提供する前6カ月の期間において、定期的に当該利用者に訪問看護を行なっていること

訪問看護情報提供療養費3:入院・入所時に医療機関等との連携を行う

利用者様が在宅から病院や介護施設へ移る際、継続した支援のために情報を共有する目的で算定されるものです。

【対象者】

- 入院または入所を予定している利用者

【算定要件】

- 医療機関からの依頼により、利用者またはその家族の同意を得て情報提供を行う

- 主治医に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付して保管する

【金額】

1,500円

【注意点】

- 利用者が入院または入所する医療機関が、訪問看護ステーションと特別の関係にある場合または主治医の所属する医療機関と同一の場合は算定不可

- 利用者1人につき月1回限り算定可能

- 1人の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定可能

※特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

- 末期の悪性腫瘍

- 多発性硬化症

- 重症筋無力症

- スモン

- 筋萎縮性側索硬化症

- 脊髄小脳変性症

- ハンチントン病

- 進行性筋ジストロフィー症

- パーキンソン病疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエル・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))

- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

- プリオン病

- 亜急性硬化性全脳炎

- ライソゾーム病

- 副腎白質ジストロフィー

- 脊髄性筋萎縮症

- 球脊髄性筋萎縮症

- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

- 後天性免疫不全症候群

- 頸髄損傷

- 人工呼吸器を使用している状態の者

※特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

一.在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者

二. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

三. 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者

四. 真皮を超える褥瘡の状態にある者

五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

出典:訪問看護お悩み相談室 令和6年版(公益財団法人日本訪問看護財団)

※令和6年度診療報酬改定により、在宅悪性腫瘍等指導管理は、在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理へ名称変更。新設された在宅強心剤持続投与指導管理が追加。

実務での訪問看護情報提供療養費の算定における注意点

実務における訪問看護情報提供療養費の算定には、いくつかの注意点があります。

指定の様式の利用と関連書類の用意が必要

訪問看護情報提供療養費の算定には、種別ごとに定められた専用の様式を使用する必要があります。

情報提供療養費1は様式1または様式2、情報提供療養費2は様式3、情報提供療養費3は様式4を使用します。

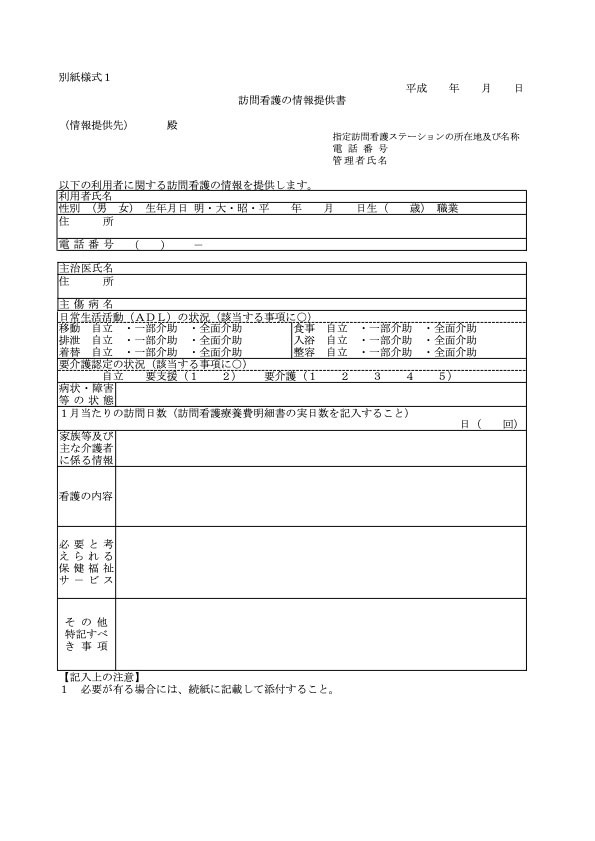

<様式1>

出典:地方厚生(支)局「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に伴う実施上の留意事項について」訪問看護算定基準 別紙様式1(改)

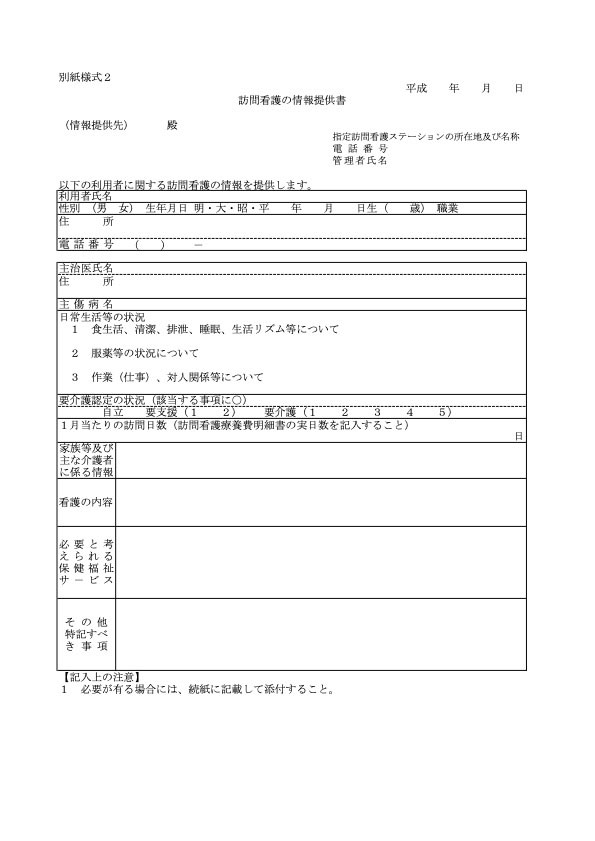

<様式2>

出典:地方厚生(支)局「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に伴う実施上の留意事項について」訪問看護算定基準 別紙様式2(改)

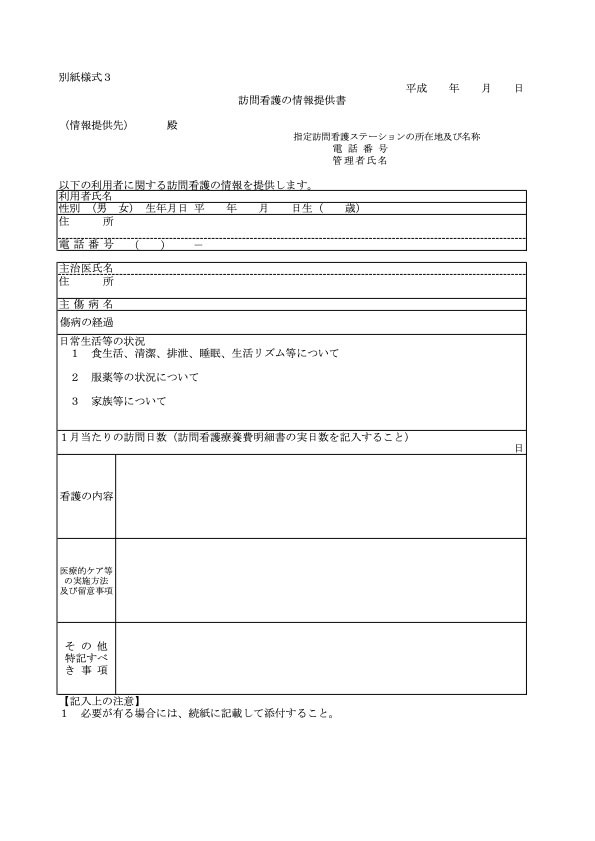

<様式3>

出典:地方厚生(支)局「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に伴う実施上の留意事項について」訪問看護算定基準 別紙様式3(新)

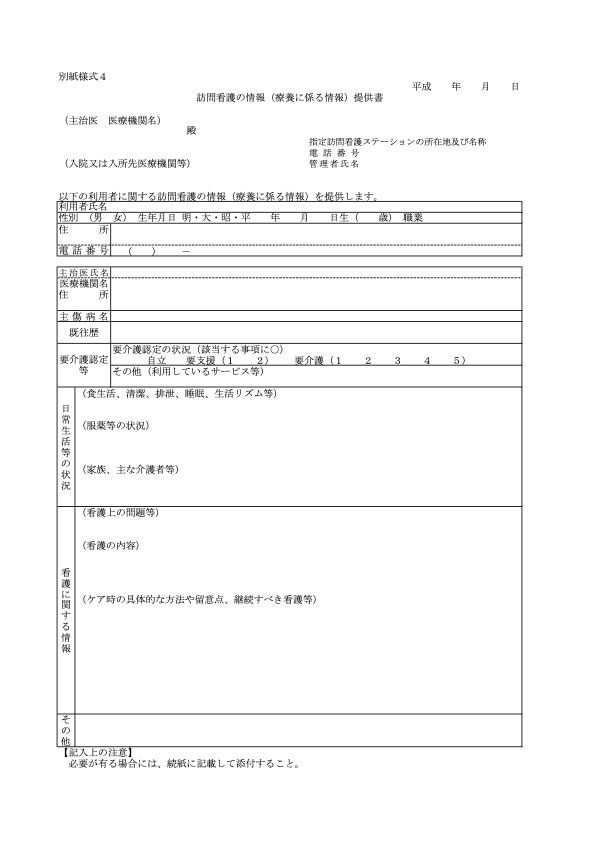

<様式4>

出典:「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に伴う実施上の留意事項について」訪問看護算定基準 別紙様式4(新)

また、算定にあたっては次のような関連書類の準備・保管が求められます。

- 利用者または家族からの同意書(口頭同意の場合は記録)

- 主治医に提出した情報提供書の写し

- 訪問看護記録書への情報提供の依頼者および依頼日の記録や など

同月に複数の療養費を算定するケースがある

利用者様の状況によっては、同月に1・2・3全てを算定するケースもあります。

条件を満たしていれば、重複しての算定も認められています。

訪問看護報告書への記載が必要

情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、その情報提供先と情報提供日、必要に応じて情報提供内容を主治医に提出する訪問看護報告書に記入します。

訪問看護報告書については、以下のコラムをご覧ください。

算定ミスを防ぐための確認項目

訪問看護情報提供療養費の算定時には、以下の内容を漏れなく確認してください。

- ほかの指定訪問看護ステーションと重複算定がないか

- 特別な関係にある事業所(同じ法人が運営している、経営者や役員が同じなど)にあたらないか

- 直近6カ月間に定期訪問しているか

なお、意外と多いのが、情報は提供したのに訪問看護情報提供療養費の算定をしていないというケースです。

算定漏れを防ぐために、月初めには対象者の確認をしておくことをおすすめします。

また、訪問看護情報提供療養費は診療報酬の改定対象となることがあるため、要件や金額の変更にも注意が必要です。

運用の際は、厚生労働省の通知や診療報酬点数表の最新情報をチェックしましょう。

情報提供療養費とはより良い訪問看護へとつなげるための制度

訪問看護情報提供療養費は、訪問看護ステーションと関係機関との連携を強化し、利用者様のより良い在宅療養環境を実現するための重要な制度です。

訪問看護情報提供療養費1~3の3つの種類があり、それぞれ異なる対象者と算定要件が設定されています。

算定金額はいずれも1,500円で、利用者1人につき月1回(療養費2は年1回)算定可能です。

実務では、適切な様式の使用、訪問看護報告書への記載、記録の保管など、細かな注意点があります。

特に、特別な関係にある事業所との算定制限や、ほかの訪問看護ステーションとの重複算定の禁止など、算定時の確認事項を十分に把握しておくことが重要です。

正確な理解と適正な算定を行うことで関係機関との連携を深め、利用者様により質の高いサービスを提供することができます。

※2025年6月時点の制度に基づいて作成しています。

今後の診療報酬改定などにより、算定要件や金額などが変更となる可能性があります。

最新情報は厚生労働省の通知などをご確認ください。